编辑 王雅静 文 康荦 图片提供 IC PHOTO 美编 孙琳

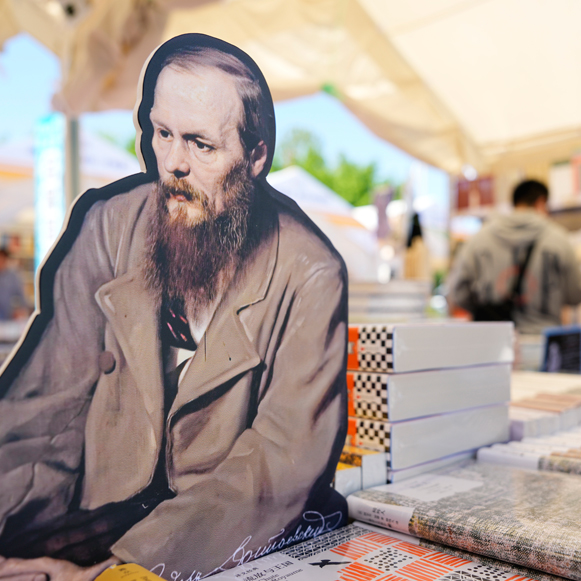

2025年4月22日,第30个世界读书日前夕,以“书香京城悦读春天”为主题的2025北京书市正式开启。近200家出版社携50余万种图书亮相北京朝阳公园,活动持续至5月5日。图为市民在朝阳公园选购图书。

2025年4月23日是第30个世界读书日,北京朝阳公园的2025北京书市挤满了人。家长带着孩子蹲在童书区的泡沫垫上,大学生在二手书摊前翻找绝版旧书,退休老人推着小车成摞购买养生书籍……等待交款的队伍里,有人捧着书继续读,仿佛舍不得让阅读中断。这样的场景在世界各地每一天都在同步上演,数字时代,纸质图书依然展现出独特的生命力。

数字阅读的便利性毋庸置疑,但双手摩挲纸页的实感仍不可替代。在这个信息如潮水般涌动的时代,短视频的碎片正在重塑人类的认知方式。拥挤的地铁车厢里到处都是闪烁的手机屏幕,却依然有人紧紧捧着纸质书籍闹中取静。有研究显示,纸质阅读的记忆留存率比电子阅读高28%,深度阅读时大脑会形成更复杂的神经回路。当我们放下手机专注读书,不仅是获取知识,更是在信息碎片中重建思维的系统性。这种能力在人工智能时代显得尤为珍贵——人类需要保持深度思考的竞争优势。

从1995年首个世界读书日至今,全球图书销量增长了470%,这个数据见证了人类对于知识的渴求。或许我们不必谈论所谓阅读宏大的意义,只需走进书市随意挑选一本书——阅读本身,就是最好的答案。

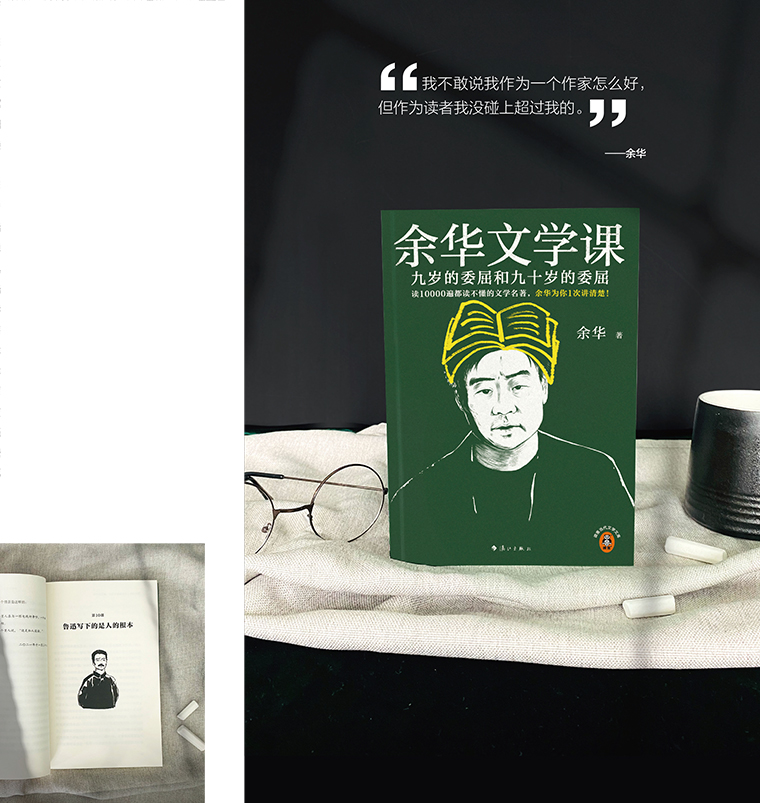

《余华文学课》:余华关于文学的一切

资料提供 读客文化

日前,余华携新书《余华文学课:九岁的委屈与九十岁的委屈》做客「与辉同行」直播间,与主播董宇辉以“写作是思想的呼吸”为主题进行深度对谈,为读者呈现了一节关于文学阅读与创作的“大师课”。

这场约一小时四十分钟的对谈俨然成为一堂关于文学阅读与创作的专业课堂。余华分享了自己在创作道路上是如何受到卡夫卡、川端康成、汪曾祺等人的影响,逐渐找到属于自己的写作风格。接着,余华又通过讲述马尔克斯和胡安·鲁尔福的故事,来阐述文学对人的影响:“文学中的影响就像植物沐浴着阳光,植物需要阳光的照耀,但并不是希望自己能够成为阳光,而是始终要以植物的方式去生长。”

在《余华文学课》一书中,余华分析了托尔斯泰、普鲁斯特、福克纳、马尔克斯、鲁迅等50位殿堂级的作者,解读了《搜神记》《丰乳肥臀》《一千零一夜》《瘟疫之夜》等古今中外62部文学经典。其中详细拆解了关于欧·亨利、帕慕克、威廉·福克纳等大师的代表作,让读者仿佛置身在余华开设的文学鉴赏课堂上,了解到作家余华是如何阅读文学并从中汲取到创作的养分。

余华曾说,“是读者的经历养育了我写作的能力”。他以敏锐的洞察力捕捉到文学作品里的灵光,在阅读中获得源源不断的滋养。在这本书里,余华毫无保留地写下自己60年阅读生涯的所有心得,以专业作家的写作经验和超凡的文字触感,将经典作品中每个细节里的伟大之处娓娓道来。

《余华文学课:九岁的委屈和九十岁的委屈》

著者:余华

出版方:读客文化

《余华文学课》共16节文学课内容——有托尔斯泰、普鲁斯特、福克纳、马尔克斯、鲁迅等50位殿堂级的作者,包含《搜神记》《丰乳肥臀》《一千零一夜》《瘟疫之夜》等古今中外62部文学经典。

书摘:

《要让每个细节出现在自己的位置上》(节选)

叙述的第二个要点出来了,黛拉应该是去了不少商店后才看到能配上吉姆怀表的白金表链,她卖掉头发的时候,并不知道给吉姆买的礼物是表链,她那时不知道买什么。我前面说过,欧·亨利写故事是为了结尾的精彩,他不会花费笔墨去写寻找礼物的过程。如果是另外的作家,这里会面临一个叙述的过渡,如何看到和确定礼物。如果黛拉有目的,就是要去买一条表链,就有固定的几家商店去寻找,她不知道该买什么,她怎么去找?这个过程如何去描写,对不少作家来说是一个无法绕开的问题。这是一个叙述的要点,欧·亨利只用了一句话就渡过了叙述的第二个要点。他这样写:“接下来的两个小时黛拉像张开玫瑰色的翅膀飞来飞去。别理会这糟糕的比喻吧,事实上她跑遍各个商店为吉姆搜索合适的礼物。”

这个比喻确实很糟糕,欧·亨利自己知道,所以他说“别理会这糟糕的比喻”,以欧·亨利的才华可以轻松找到一个更好的比喻,他在这里只是过渡一下,不想动脑子了,只想让读者知道黛拉花了两个小时,逛了好多商店。我觉得欧·亨利只要稍稍一想,可以找到一个更好的比喻。

我们要理解欧·亨利,一九零二年到了纽约以后,为了生活,他在十年里写了三百个短篇小说,他知道这是个糟糕的比喻,他没有精力去修改。我估计那时候他饥肠辘辘,想着赶紧把这稿子交出去,拿到稿费去吃饭。甚至有可能债主正在敲门,我觉得欧·亨利在纽约租的那个房子没有后门,不像巴尔扎克住过的房子都有后门,前门有人讨债,他从后门溜走,等债主离开了,再从前门大模大样回去。纽约不像巴黎,有后门的房子不多。所以我们应该理解欧·亨利这个糟糕的比喻,他已经自嘲了,我们听他的,就别理会这个糟糕的比喻。

如果我们在这里较真的话,在“张开玫瑰色的翅膀”这个糟糕的比喻后面,依然是可以补救的,为什么说可以补救?因为比喻可以有连续性,比喻不是说只有一句话就结束了,它可以延续下去。我来说说另一个比喻,一个好比喻。茨威格的《一个女人一生中的二十四小时》,那位老妇人讲述了往日时光之后,没有任何怨恨了,这时候茨威格用了这样的比喻,“压迫她灵魂的石头已经滚落”,如果这个比喻到此为止,即使算不上糟糕,也是平庸,但是茨威格的比喻还没完,接下去是“沉重地压在往事之上,使之不再复活”。我一口气讲完它,你们听着:“压迫她灵魂的石头已经滚落,沉重地压在往事之上,使之不再复活。”这是一个美妙的延续性的比喻,如此形象,如此生动。

比喻是可以延续的,一般情况下比喻是把这个事物比喻成那个事物,比如用我现在手里的钢笔来比喻这个话筒,这个是不同的事物之间产生的,有时候同一个事物之间产生比喻,效果同样很好。比如博尔赫斯写到一个人在世界上消失的那个比喻“仿佛水消失在水中”,这是洞察力和想象力的完美结合,你们想一想,还有什么比水在水中消失更干净,同一个事物之间产生的比喻,有时会出现一个惊人的效果。

欧·亨利完全可以写出一个好比喻,但是他没有茨威格有钱,茨威格是贵族出身,不存在饥寒交迫的问题,茨威格有足够的时间来好好想想他的比喻。欧·亨利有饥寒交迫的问题,没有那么多时间停留在一个比喻的选择上。他用了那个糟糕的比喻之后,换个段落的第一句是“她终于找到了”,真省事,他在写作时绝对不给自己添麻烦,“终于找到了”,这个“终于”让人感觉到黛拉寻找的不容易。他既然不想在寻找上多停留,那就让叙述过去得越快越好,这是最直接的方法。

下面的句子是“那肯定是专为吉姆而不是为别的什么人造的”,就是白金表链,在这个描述表链与吉姆的气质如何一致的语气庄重的段落里,欧·亨利解决了一个重要的细节,他写道:“配上这条表链,吉姆就能在任何人面前掏出表来看看钟点了。原来他的表虽然了不起,但由于没有表链,只串着一根旧皮带,有时候他只敢偷偷地瞧上一眼。”

这个时候读者才知道,欧·亨利之前没有写,他们家引以为荣的两件东西,其中之一的金表是没有表链的。类似的细节在小说叙述里出现时,通常是两种方式,一种是前面铺垫了,一种是讲到相关之处带出来,欧·亨利是后一种。在这个篇幅不长的短篇小说里,只有两个地方可以讲述吉姆的金表没有表链,一个就是这里,另一个是在前面讲述这个家庭有两件引以为傲的东西的段落里,显然在这个前面的段落里铺垫出来是不合适的,在这个把示巴女王和所罗门国王都拉进来的华彩段落里,如果讲述金表没有表链,在那样的叙述里,一是不合适,好比是在朗诵赞美诗的时候,听众里有人说了句脏话。二是吉姆的金表显得寒碜了,就是黛拉的头发也会跟着寒碜了,并且会减弱结尾给人带来的震动。在《麦琪的礼物》里,欧·亨利全部的心血就是要表现出金表和头发的珍贵,然后麦琪的礼物才会如此感人。他让金表的珍贵在读者那里先入为主,买到和金表绝配的表链之后,再说出没有表链,时机刚好。

写作,对抗不快乐

资料提供 上海九久读书人

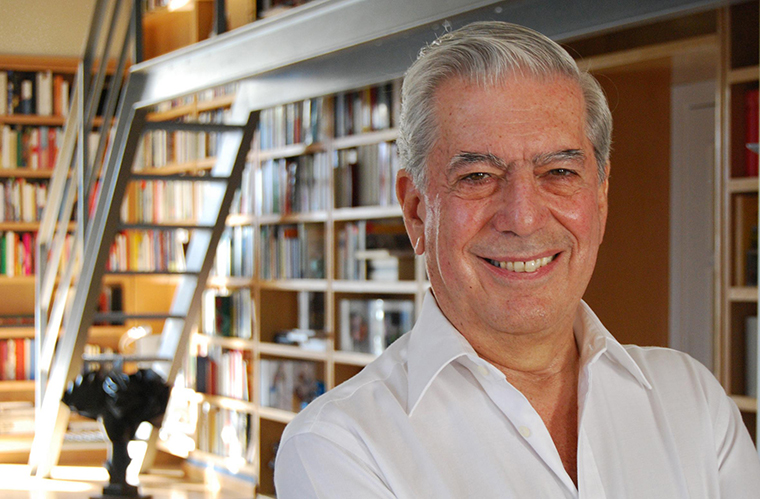

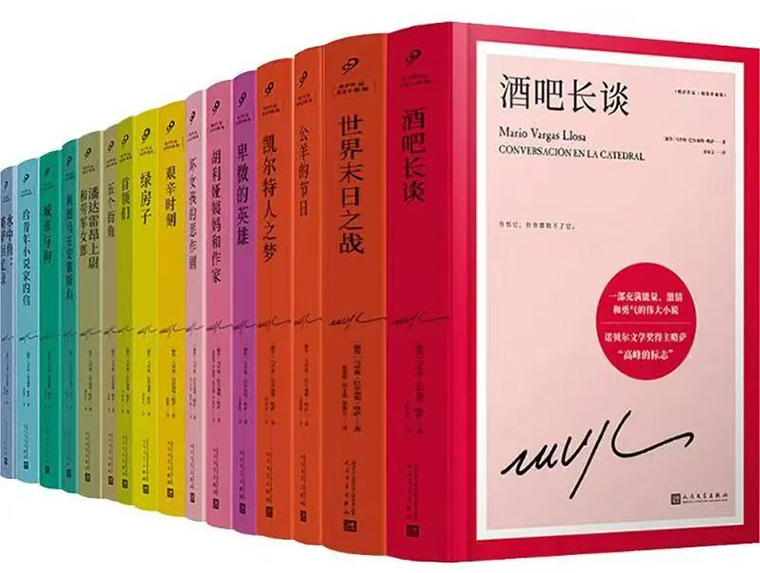

当地时间2025年4月13日,马里奥·巴尔加斯·略萨在家人陪伴下于秘鲁首都利马逝世。这位拥有秘鲁和西班牙双重国籍的文学大师,以其卓越的文学成就和独特的创作风格,在世界文学史上留下了浓墨重彩的一笔。略萨曾回答这样一个问题:“你为什么写作?”他说:“我写作,因为我不快乐。我写作,因为它是一种对抗不快乐的方法。”如今,重读略萨,也许可以在当下重获生活的力量。

在长达十七年的流亡生涯里,略萨当过记者和讲师。也正是在流亡期间,他开始写小说,创作了众多经典文学作品。《城市与狗》是略萨根据自己少年时在军校学习的亲身经历写成,以位于秘鲁首都利马的莱昂西奥·普拉多军事学校与扰攘的利马市为舞台,围绕着几个军校学员,描绘了学员们残酷的生活、他们与学校当局的种种矛盾。这是略萨二十七岁发表的首部长篇小说,被一些评论家认为是标志拉丁美洲文学爆炸时期展开的四部里程碑小说之一,另外三部是卡洛斯·富恩特斯《阿尔特米奥·克罗斯之死》、胡里奥·科塔萨尔《跳房子》和加西亚·马尔克斯《百年孤独》。

《绿房子》是略萨长篇小说代表作,小说围绕秘鲁皮乌拉城一所妓院的兴衰展开多重故事线,从政客到流氓,从修女到妓女,从孤儿到医生,从军官到士兵,从神父到妓院老板,从外国冒险家到忍无可忍起而反抗的印第安人……过去与现在、此地与彼地、对白与独白、幻想与现实混在一起。读者阅读时,可以同时感受到巨大的信息量与强烈的冲击力。

此外,还有他的《世界末日之战》《公羊的节日》等,这些作品以丰富的想象力、独特的叙事结构和深刻的社会洞察力著称。

略萨被誉为“结构现实主义大师”和拉美“文学爆炸”主将之一,2010年,巴尔加斯·略萨因其“对权力结构进行了细致的描绘,对个人的抵抗、反抗和失败给予了犀利的叙述”获诺贝尔文学奖,成为拉丁美洲继米斯特拉尔、阿斯图里亚斯、聂鲁达、马尔克斯、帕斯之后第六位获此殊荣的作家。

在作家的身份之外,巴尔加斯·略萨的人生经历同样丰富多彩。他不仅是一位杰出的作家,还曾涉足政坛,竞选秘鲁总统,也曾导演舞台剧、电影和主持广播电视节目。此外,他还创作过剧本、散文随笔、诗、文学评论、政论杂文。他的《略萨谈马尔克斯:弑神者的历史》《略萨谈博尔赫斯:与博尔赫斯在一起的半个世纪》《略萨谈福楼拜:永恒的纵欲》等文学批评也在学术界产生了重要影响。

故事会降临到我身上

马里奥·巴尔加斯·略萨提到,他原本坚持每天早晨在书房写作,一周七天都是如此,绝不中辍。然而,一九八八年秋天,他决意暂时放下自己长期严格坚守的日程,作为自由党候选人,参加秘鲁总统竞选。对于秘鲁政治,巴尔加斯·略萨一贯直抒己见,他有多部小说以秘鲁政治为主题。

《巴黎评论》:你是一位著名作家,你的读者对你的作品是很熟悉的。那么,能否谈谈你自己都读些什么书?

略萨:过去这几年,我的阅读经验比较奇特。我注意到,同代人作品读得越来越少,反而越来越关注以前的作家。我读过的十九世纪作品远远多于二十世纪的作品。最近,相较于文学,我的时间更多花在阅读随笔和历史上。至于为什么读这些书,我倒没有仔细想过……有时是因为写作这个行当。我的写作计划联系着十九世纪:我要写一篇关于雨果的《悲惨世界》的文章,还计划根据弗洛拉·特里斯坦的生平写一部小说。特里斯坦是个法裔秘鲁人、社会改革家,还是一位后世所说的“女性主义者”。不过可能另有原因:十来岁的时候,你觉得享受这世界的时间都在前头,无休无止,可年过五十,你就发现日子屈指可数,必须精挑细选。可能就是这个缘故,我不大读当代作家的东西。

《巴黎评论》:不过,在你读过的当代作家之中,有没有让你特别崇敬的?

略萨:我年轻时,曾经是萨特的热忱读者,还读了不少美国小说家的作品,特别是“迷惘的一代”——福克纳、海明威、菲茨杰拉德、多斯·帕索斯,尤其是福克纳。年轻时读过的作家里,有少数几位至今我仍旧看重,他算其中一位。重读他的作品,从来没让我失望过,重读其他作家,间或也有这种感觉,比如海明威。现在我不会再读萨特了。跟此后我的阅读相比,他的小说过时了,失去了主要价值。至于他的论文,我觉得大部分都没那么重要了,只有一篇是例外,那就是《圣热内:喜剧家或殉道者》,我至今还喜欢。萨特的文字充满着矛盾、模糊、言不及义和旁逸斜出,而福克纳的作品永远不会出现这些情况。福克纳是头一位迫使我阅读时手握纸笔的作家,因为他的写作技术让我震惊。他也是头一个我有意识地重构他作品的小说家,比如我会追踪时间组织方式,辨识时空如何交错、怎样打破叙事,以及他从不同视角讲故事,创造暧昧含混效果,赋予故事深度的能力。作为一个拉美人,我觉得读福克纳,对我而言非常有用,因为他的书蕴藏了一个描述技巧的宝库,可供我拣选,而我所要描述的世界,从某种意义上讲,跟福克纳笔下的世界,差别并不那么大。当然此后,我也带着强烈的激情阅读十九世纪的小说家:福楼拜、巴尔扎克、陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰、司汤达、霍桑、狄更斯、梅尔维尔。我到现在还是十九世纪作家们如饥似渴的读者。

说到拉美文学,很奇特,直到在欧洲生活之后,我才真正发现了她,才开始怀着巨大的热情阅读拉美文学。我要在伦敦的大学里教这门课,这个经验很宝贵,因为它迫使我将拉美文学作为一个整体来考察。从那时起,我研读博尔赫斯——我对这位作家还算比较熟悉,研读卡彭铁尔、科塔萨尔、吉马朗埃斯·罗萨、莱萨马·利马,整整一代作家我都进行了研读,除了加西亚·马尔克斯。我是后来才发现加西亚·马尔克斯的,甚至还写了一部关于他的著作,那就是《加西亚·马尔克斯:弑神者的历史》。我还阅读十九世纪的拉美文学,这也是因为授课需要。我意识到,我们拉美有一些极为有趣的作家——这方面,小说家们或许还比不上散文家和诗人。譬如萨米恩托,他一部小说也没写过,但依我之见,他是拉美这片土地上诞生的最了不起的说书人之一,他的《法昆多》是一部杰作。但假如我只能举出一个名字,那么我不得不选博尔赫斯,他创造的世界,对我来说是绝对称得上独具匠心。除了原创性,他还与生俱来地拥有出色的想象力和独一无二的文化修养。当然,他还创造了一种博尔赫斯式的语言,某种意义上,这种语言突破了我们的传统,开启了另一番气象。西班牙语这门语言,有一种繁复、盈溢、丰沛的个性。使用这门语言的大作家们往往喋喋不休,从塞万提斯到奥尔特加·伊·加塞特、巴列-因克兰,再到阿方索·雷耶斯。博尔赫斯跟他们不一样,简洁、凝练、准确。西语作家中,博尔赫斯是唯一一位想法和语词的数量近乎相等的作家。我们这个时代堪称伟大的作家当中,博尔赫斯算是一个。

《巴黎评论》:是作者挑选作品主题,还是主题挑选作者?

略萨:就我所知,我相信是主题挑选作者。我总有一种感觉,某些故事会降临到我身上;你无法忽略它们,因为这些故事以某种隐秘的方式,联系着你最根本的人生经验——这不容易解释。举个例子,我还是少年时在利马的莱昂西奥·普拉多军事学校待过一段时间,那段经历带给我一种写作的真正需求和着魔似的欲望。从许多方面说,那都是一段极端伤痛的经历,标志着我少年时代的结束——再一次发现我的国家里,社会暴力肆虐,到处都是苦难,构成社会的是绝然对立的社会、文化和种族派别,它们时不时爆发出凶险的恶斗。我猜这段经历对我产生了影响;非常肯定的是,它赋予了我创作和发明的需求。

直到现在,我的所有作品大体都是这样。我从没觉得我可以理智、平和地下决心写一个故事。相反,某些人或某些事会骤然降临到我身上,要求我特别关注,有时候这种体验来自梦境或阅读。这就是为什么我经常讲到在文学创作过程中,那些纯粹非理性因素具有重大的意义。我相信,这种非理性也能传递给读者。我希望,别人读我的小说,也会有我阅读那些我所钟爱的作品时的感受。让我心仪的小说,不是通过智慧或理性触动我,而是让我心驰神往。有些故事可以完全击垮我的批评能力,让我沉浸在悬念之中。我爱读这类小说,也爱写这类小说。我认为融合到行动和故事里的思想因素非常重要,在小说中也必不可少,但故事不能靠观念吸引读者,靠的是色彩,靠的是它激起的情感,靠的是它能产生的悬念和神秘。在我看来,小说的基本技巧就在于如何创造这种效果,换句话说就是尽可能缩短,甚至消弭故事和读者之间的距离。在这个意义上,我是个十九世纪的作家。小说对我而言,依旧是冒险小说。读这种小说,就需要我刚刚描述过的那种特定方式。