编辑 王雅静 文 王雅静 韩文苑 图片提供 北京展览馆 美编 孙琳

提及东方的颜色,包含红、黄、青、白、黑的东方五色被大家所熟知。这五种颜色的传统色彩体系在中国传统文化中承载着深厚的象征意义与实用价值。实际上,每个人心中都有着一套独属于东方美学的色彩体系,而大家对色彩的不同认知又深深地影响着我们的生活方式,甚至是处世哲学。作为迄今为止规模最大的敦煌艺术主题展览,“如是莫高”敦煌艺术大展暨“莫高精神”红色主题展正在北京展览馆展出。展览将敦煌的色彩带到北京,观众一步一景,领略敦煌独特的美学与文化底蕴。此外,著名纪录片导演陈晓卿的团队打造的中国首档传统色彩人文纪录片《寻色中国》已经与观众见面。影片以色彩为切入点,通过珍贵影像串联起传统文化、技艺与审美的深层对话,为观众开启了一场跨越千年的色彩发现之旅。中国传统色的迷人之处,不仅在于其悦耳的名字和绚烂的色彩,更在于它们所蕴含的细腻诗意和深远意境。这些色彩,宛如东方的调色板,为我们展现出一幅幅令人陶醉的画卷。

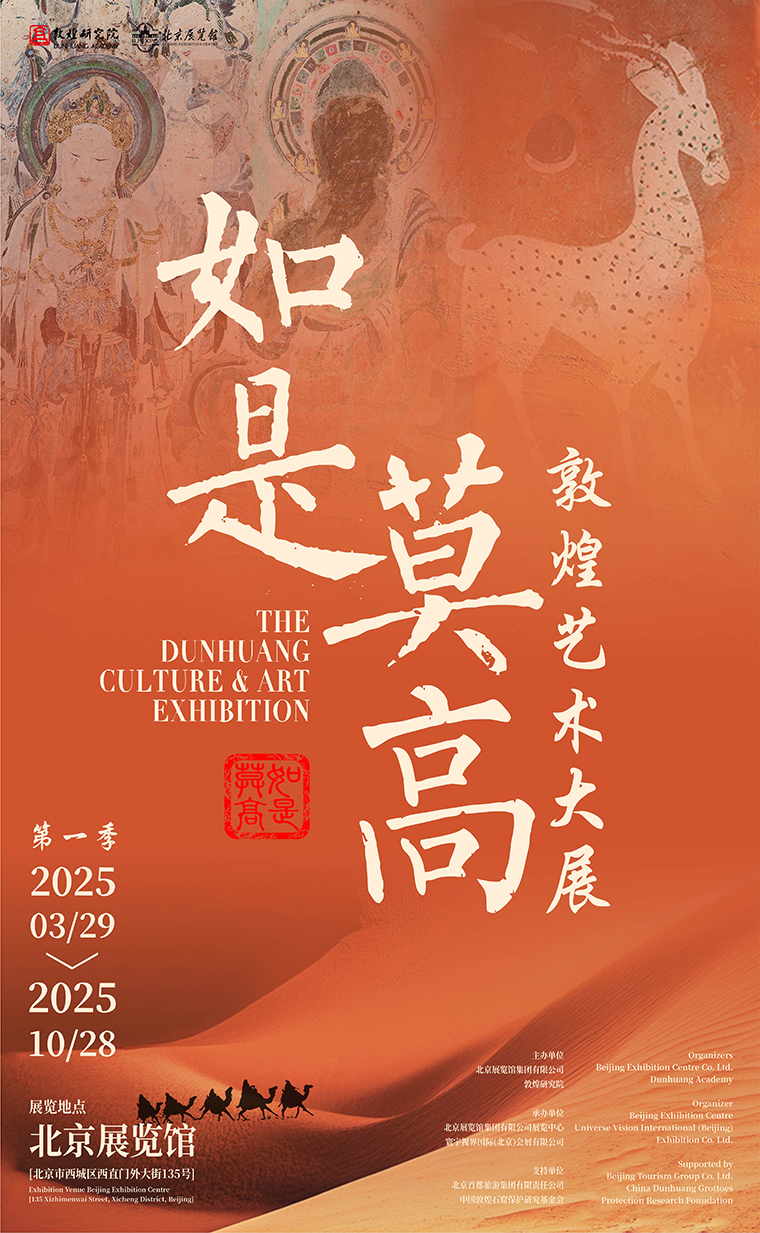

“如是莫高”敦煌艺术大展

千年敦煌相约北京

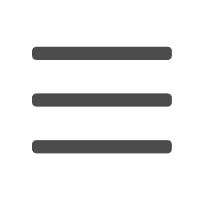

近期,“如是莫高”敦煌艺术大展暨“莫高精神”红色主题展(以下简称“如是莫高”)正在北京展览馆展出。作为迄今为止规模最大的敦煌艺术主题展览,通过六大展区:“敦煌印象”“千年莫高”“灿烂佛宫”“庄严净土”“万象人间”和“石室宝藏”,以及“复刻经典洞窟+文物+壁画彩塑+文化体验”四大主题,让观众获得沉浸式的文化体验。同时,展览呈现了九座复刻洞窟,300件文物级壁画临本、彩塑临品等众多珍贵作品,通过精心设计的空间布局和高度还原的艺术呈现,让大家感受敦煌艺术的辉煌与深厚的文化底蕴。

展览日期:2025年3月29日-10月28日(第一季)

展览地点:北京展览馆(北京市西城区西直门外大街135号)

主办单位:敦煌研究院、北京展览馆集团有限公司

承办单位:北京展览馆集团有限公司展览中心、寰宇视界国际(北京)会展有限公司

支持单位:北京首都旅游集团有限责任公司、中国敦煌石窟保护研究基金会

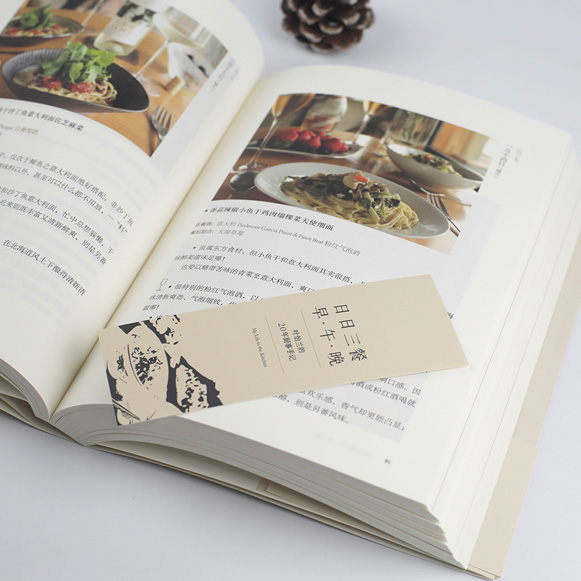

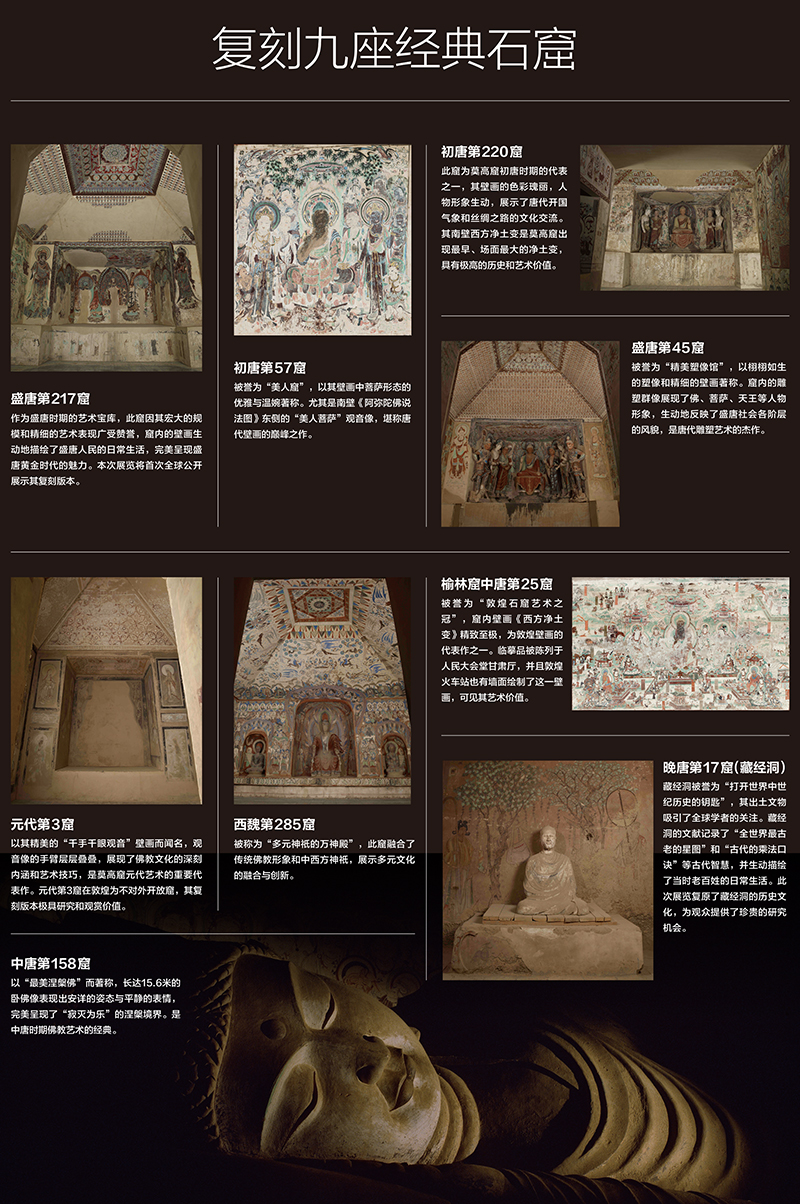

九座经典复刻石窟,重现历史传奇

“如是莫高”敦煌艺术大展,最引人注目的亮点之一便是九座经典复刻石窟的精彩呈现。这是迄今为止规模最大、复刻数量最多的1:1敦煌石窟经典石窟群。其中八座为特窟(包括一座在敦煌不对外开放的特窟),以及历史价值重大的普窟——藏经洞。尤为引人注目的是,其中一座特窟(莫高窟第217窟)的复刻版本为全球首次亮相,为观众提供了难得一见的艺术珍品。

每一座复刻石窟的制作都融合了高精度数字技术和传统工艺,力求完美再现莫高窟的艺术魅力。通过精准的数字化扫描与精细的手工还原,石窟中的壁画、雕塑、建筑结构等细节得以高度复原,让观众仿佛穿越千年,亲身体验敦煌石窟的文化精髓与艺术震撼。

此次展览不仅是对敦煌艺术的致敬,更是对文化遗产保护与传承的创新探索。通过复刻石窟的呈现,观众无需远赴敦煌,便能近距离感受敦煌石窟的恢弘与神秘,领略中华文化的博大精深。这一创新形式也为文化遗产的科学保护与传播提供了新的范例。

珍贵文物与壁画长廊,跨越千年辉煌

除复刻石窟外,“如是莫高”展览还汇集了数百件敦煌研究院珍藏的文物及壁画艺术精品。展览中的珍贵文物,如唐代《佛顶尊胜陀罗尼经第一》《四分律比丘戒本》、西夏文活字版残《诸密咒要语》、唐代古藏文《大乘无量寿宗要经》等,见证了敦煌作为丝绸之路文化枢纽的辉煌历史。这些文物不仅记录了佛教经典在不同文化间的传播与演变,也展现了敦煌作为东西方文明交汇之地的独特地位,为展览增添了深厚的历史底蕴与文化厚度。

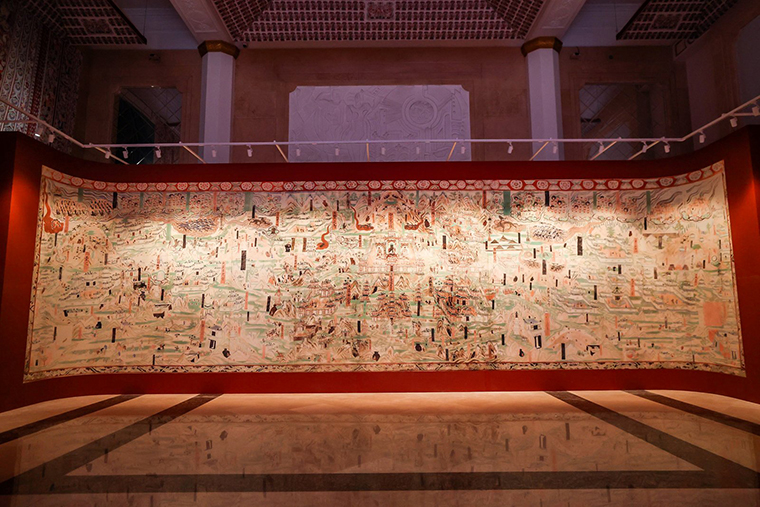

在壁画作品方面,最具震撼力的莫过于《五台山图》。这幅出自莫高窟第61窟的巨幅壁画,面积达45.9平方米,是同类题材中规模最大的一件,其精湛的技艺与恢弘的布局生动再现了五台山佛教圣地的庄严氛围。此次展览将完整呈现这一杰作,为观众提供一个近距离欣赏和感受其艺术魅力的机会,领略敦煌壁画的艺术巅峰。

展览特别打造了一条300米长的沉浸式“壁画长廊”,带领观众进入敦煌艺术的深邃世界。长廊内汇集了数百件壁画艺术精品,如《鹿王本生图》《降魔成道》《萨埵本生》等经典壁画。这些作品以生动的画面、精湛的技法和深厚的文化内涵传递着佛教的哲理与艺术的创新。每一幅壁画不仅是艺术珍品,更成为一座跨越时空的文化桥梁,带领观众感受敦煌艺术的智慧与信仰。

除了壁画与文献,展览还特别呈现了敦煌建筑装饰艺术的瑰宝,如花砖、藻井纹样等精美的装饰元素。观众不仅可以在展览中欣赏到古代匠人的卓越技艺,还能领略敦煌艺术在建筑、雕塑和壁画领域的独特美学体系,感受到中华传统艺术的博大精深。

创新互动场景,打造沉浸式艺术体验

“如是莫高”不仅是一场视觉的盛宴,更是一场文化与科技深度融合的多场景体验。通过创新的展览形式,敦煌艺术的千年辉煌在多个场景中,以更加生动、立体的方式呈现,为观众带来前所未有的震撼与感动。

展览特意打造了超大规模的藻井艺术装置,将观众带入敦煌石窟的神秘世界,直观感受到藻井艺术的宏大与震撼。与此同时,常书鸿先生之女、“敦煌少女”常沙娜先生于七十年前为北京展览馆设计的藻井作品也将在展览中呈现。这一跨越时空的艺术对话,展现了敦煌艺术的历史延续与创新精神,让观众深刻体会到传统与现代的完美融合。

为了更直观地探索敦煌艺术的细节,展览还将引入数字化技术,为观众带来全新观展体验。借助科技手段,“步入”画境,沉浸在敦煌艺术的瑰丽与神秘之中,让敦煌艺术的魅力更加生动鲜活。

同时,展览特别呈现了十一部多媒体影像作品,带领观众穿越历史的长河。其中,《驼背上的历史》和《莫高窟开凿年表动画》在京首次展出。《驼背上的历史》通过商队的视角,带领观众领略丝绸之路的繁荣与文化交流;《莫高窟开凿年表动画》则通过时间轴展示了莫高窟的开凿与发展,揭示了敦煌艺术的悠久历史与演变。这些作品不仅让敦煌文化得以生动呈现,也为观众提供了更立体、更生动的观展体验。

在展览现场,还特别设立了“敦煌书局”和“敦煌驿站”两个特色文化空间。在“敦煌书局”,观众可以阅读与敦煌文化相关的书籍,深入了解丝绸之路的历史与故事;“敦煌驿站”则为观展者提供了一个温馨舒适的环境,在此休息与思考,感受敦煌文化带来的宁静与深远的哲思。

为了让青少年和文化爱好者更深入地理解敦煌艺术,展览开设了专门的研学活动区。通过互动体验、艺术创作、专家讲解等多样化的形式,激发他们对中华传统文化的热爱与探索。研学活动区不仅为观众提供了与敦煌艺术亲密接触的机会,也为文化传承注入了新的活力。

致敬文化守护者

“如是莫高”敦煌艺术大展不仅是一场历史与艺术的跨越,更是对敦煌文化及其悠久传承的深刻礼赞。而与之同步举办的“莫高精神”红色主题展,正是这一段波澜壮阔的历史背后精神力量的真实写照,是对几代敦煌守护者坚定信念与无私奉献的崇高致敬。

展览现场

这一精神不仅是敦煌保护事业的动力源泉,更是中华文化精神的真实写照。

1944年1月,国立敦煌艺术研究所的成立,标志着敦煌石窟保护事业的正式起步。常书鸿带领第一批文化守护者,面对风沙肆虐、壁画剥落、洞窟岌岌可危的困境,他们以坚定信念和超凡毅力,手工清理沙土、修复壁画、加固石窟结构,为敦煌的保护事业筑起了坚不可摧的屏障。

随着时间的推移,敦煌石窟保护事业逐渐走向成熟。1950年,敦煌艺术研究所更名为敦煌文物研究所;1984年,敦煌文物研究所进一步扩建为敦煌研究院,标志着敦煌保护工作的逐步提升。在这一过程中,常书鸿、段文杰、樊锦诗等一代代守护者将敦煌的研究与保护工作视为终身事业。他们凭借坚韧不拔的毅力和赤诚的心血,推动了敦煌石窟保护事业的从无到有、从弱到强,开辟出一条独具特色、与时俱进的保护与发展之路。

进入21世纪,“莫高精神”依旧激励着无数青年学子投身敦煌事业。他们通过现代数字化技术推动敦煌文化的传承与创新,利用云展览、互动体验平台等创新方式,突破时空限制,跨越语言与文化的壁垒,让敦煌艺术在新时代焕发出新的生命力。

如今,“莫高精神”已成为全国文博行业的精神共识,成为甘肃精神谱系的重要组成部分。这一精神与新时代丝路精神相契合,承载着中华优秀传统文化的延续与发展,是社会主义核心价值观的生动体现。发扬“莫高精神”,不仅对“一带一路”建设具有深远意义,更有助于促进丝绸之路沿线国家民心相通,推动中外文化交流,增强中华文化软实力,坚定文化自信,助推文化强国建设,促进世界文明共融。

跨越千年的色彩发现之旅

资料提供《寻色中国》片方

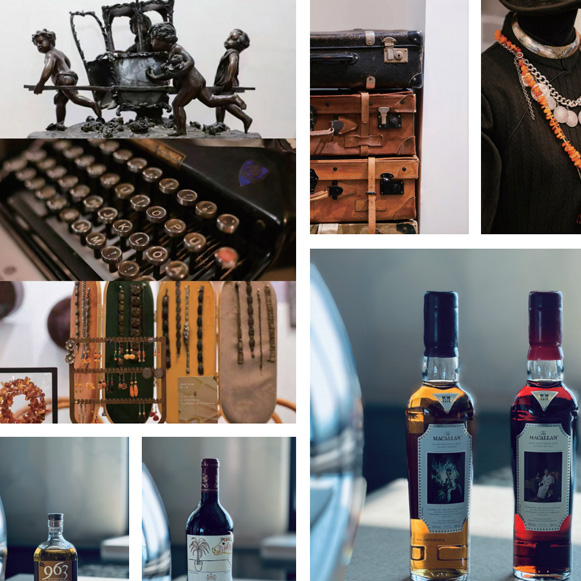

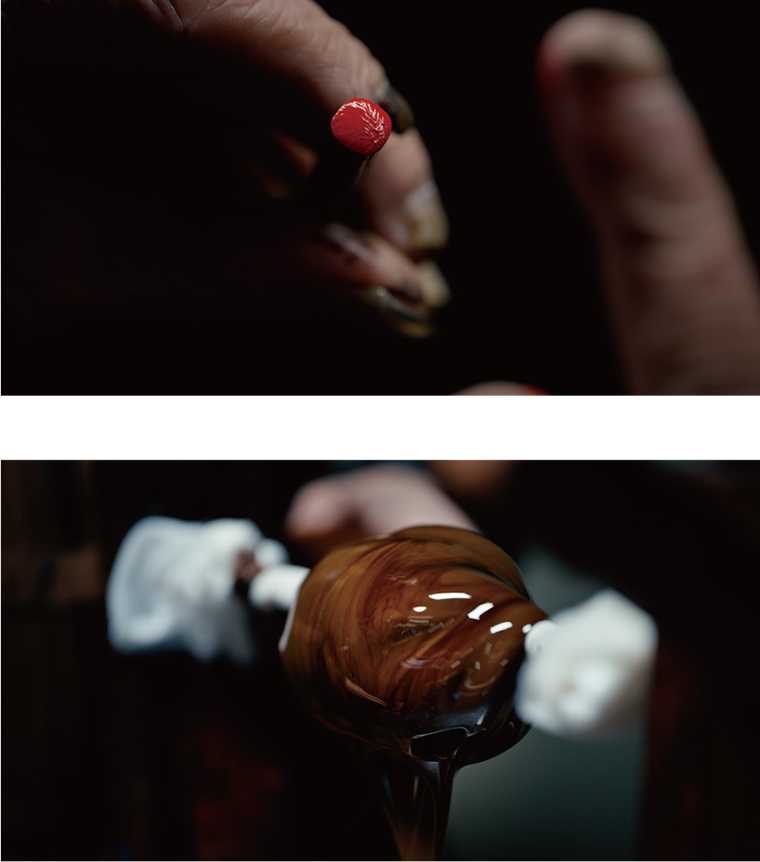

你了解过中国的传统色系吗?在中华文明的千年长卷中,每一抹传统色彩都是解码东方美学的密钥,蕴藏着中国人独特的精神智慧与审美哲思。近期,由腾讯视频出品、著名纪录片导演陈晓卿的团队打造、稻来传媒制作、贵州茅台总冠名的中国首档传统色彩人文纪录片《寻色中国》与观众见面。该片是陈晓卿团队继美食纪录片后的又一次全新尝试,纪录片摄制组历时一年,跨越中国多个省市及港澳台地区,运用先进影像技术记录下诸多传统色彩技艺。影片以色彩为切入点,通过珍贵影像串联起传统文化、技艺与审美的深层对话,为观众开启了一场跨越千年的色彩发现之旅。

《寻色中国》创新性地以六大主题色系构建叙事框架,每集深入解读一种中国传统色彩的独特文化内涵。“煌煌国色”展现帝王专属色彩如何演变为民间纽带;“神颜莫测”揭示中国人通过色彩与天地沟通的智慧;“她的色号”打破刻板印象,探索女性与色彩的深层联结;“我见青山”呈现自然色彩的人文转化;“花花乡野”捕捉民间生活的鲜活色彩;“奇色何寻”则探寻传统色谱中的另类存在。《寻色中国》以色彩为独特视角,带领观众探索一个全新的中国,发现蕴藏在传统色谱中的生活智慧与审美哲学。

《寻色中国》以独特的审美视角展现中国特有的色彩浪漫,展示每一抹传统色中承载的独特文化意象。影片不仅探索色彩与中国人生活方式的深层联系——无论是街头手写招牌的朱砂红,还是缂丝服饰的明黄,都诉说着色彩与日常的交融;更深入体悟“天人合一”的东方哲思。制作团队以唯美的视觉语言打造中国传统文化的视觉指南,同时以现代科学视角重新诠释中国色,建立全新的色彩认知体系。

通过创新性的传播方式,影片重新解读传统色彩,带领观众以全新的视角认识中华文化的深厚底蕴。正如纪录片总导演陈晓卿所言:“过去我们让大家‘口舌生津’,这次希望能让观众‘眼里有光’。”

在纪录片《寻色中国》首映礼暨主题论坛上,来自文化、艺术、学术及产业界的多位重量级嘉宾齐聚一堂,共同探讨了中国传统色彩的深厚底蕴与当代价值。陈晓卿导演将自己的团队定位为“故事讲述者”,旨在为色彩研究披上“故事的糖衣”,让观众感知色彩与生活的关联。他强调,纪录片通过沉浸式观看系统、戏剧化表达及审美层面的严谨呈现,既吸引观众眼球,又传递真实的色彩文化内涵。影片聚焦中国传统色在历史土层中的沉淀与当代焕新,希望激发更多人对这一文化瑰宝的关注与热爱。作为曾成功打造多个美食类纪录片IP的创作者,陈晓卿将美食与色彩的文化属性类比,认为二者皆是连接人与世界的感官窗口。“《寻色中国》希望用影像语言唤醒大众对传统美学的感知,助力中国文化传播。”而中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司党委副书记、总经理王莉则深入探讨了传统色彩与茅台品牌的深厚关联。她表示,色彩不仅是茅台酒“色、香、味、格”品质表达的核心要素,更是中华传统文化的重要载体。

本片监制、腾讯视频黑曜石工作室负责人朱乐贤透露,该片从立项之初即规划为三季IP,通过独特的叙事手法、拍摄语言及音乐设计,有望为色彩类纪录片建立全新规范。“腾讯视频将持续拓展多元内容赛道,以《寻色中国》为契机,推动传统文化走向更广阔的世界。”

色彩顾问、传统建筑色彩研究专家、清华大学建筑学院建筑历史与理论研究所副所长李路珂揭示了建筑色彩的时空维度,指出其以“润物细无声”方式影响我们的精神态度。通过永乐宫案例展示色彩的时间痕迹,并阐释紫矿色在传统建筑色彩中的重要地位。她以文渊阁为例说明色彩认知的时空差异,强调现代科技让古建筑色谱重焕生机。

香港书法家华戈(冯兆华)从拍摄亲历者视角谈到,纪录片让他更深刻认识到中华色彩的丰富内涵。中华文化五千年绵延不断的关键在于“走正途、言端字正”,他以教导刘德华、梁朝伟等明星书法的经验为例,指出真正的艺术需要扎实的基本功。面对东西方文化交融的现状,华戈呼吁在吸收外来元素的同时,更要坚守中华文化根本,将优秀传统一代代传承下去。

《寻色中国》执行总导演郭安在论坛现场分享了创作心得。他透露,团队从17个候选故事中精选出4个最具感染力的案例进行第一集“煌煌国色”的拍摄。拍摄中特别注重将视觉思维融入创作,创新性地运用动画、版式设计等表现手法,将古籍中记载的“玄”等传统色名转化为生动的动态影像。在拍摄过程中,团队尤其重视色彩与环境的关系处理,比如通过精心设计的暖光来衬托青花瓷的古典美感,从而赋予传统色彩更加丰富的叙事内涵。

传统色不是尘封的古董,而是流动的文明。《寻色中国》通过记录传统色彩在现代设计、时尚等领域的创新应用,让这些文化瑰宝真正“从博物馆走进生活”。